不動産会社が今、知っておくべき「アスベスト」の話

本記事の要約

- メディアによる報道や市民の健康意識の高まりからも、不動産取引におけるアスベスト問題への注目度を高めている。

- 宅地建物取引業法(宅建業法)において、アスベストに関する重要事項説明の義務が2006年に明確化された。

- 重要事項説明は法的義務を果たすだけでなく、顧客に対する正確かつ丁寧な情報提供とリスク説明が最も重要で、顧客との信頼関係構築、そして将来的なトラブル回避に繋がる。

- アスベスト調査の実施は義務ではないが、顧客からの調査依頼や安心材料としての「調査済み」説明に対するニーズが高まっており、実務上は“調査を対応できる体制”を整えておくことが、信頼獲得やトラブル予防の鍵となる。

- 事前に調査会社との取引を確保しすぐに対応出来る体制を確保しておくことで、契約成立のスピードを上げられるだけではなく、“安心できる会社”として顧客の信頼を獲得することにも繋がる。

- アスベストの調査・採取・分析、基本的な体制づくりのサポートはデイラボへ!

物件の仲介や管理業務に携わる不動産会社の皆様。

「うちは建築会社じゃないから、アスベストなんて関係ない」と思っていませんか?

確かに、アスベスト(石綿)は解体や改修工事の分野で多く語られる言葉です。ですが近年、アスベスト問題は法改正と社会情勢の変化により、不動産取引における喫緊の課題となっています。

そこで本記事では、不動産会社が知っておくべき、宅地建物取引業法に基づくアスベスト調査の重要事項説明義務、実務上の注意点、潜在するリスクとアスベスト対策を事前に構築している場合のメリットまで網羅的に解説します。

この記事を通して、アスベスト関連のトラブルを未然に防ぎ、顧客からの信頼を確固たるものにするための実践的な知識と対応策を身に付けましょう。

最新の情勢と実務動向を把握し、適切な情報提供とリスク管理で、安全な不動産取引を実現しましょう。

なぜ不動産会社がアスベスト問題を知っておくべきなのか

法改正と社会情勢の変化

近年、不動産会社がアスベスト問題に真剣に向き合うべき理由は多岐にわたります。その中でも特に、法改正の動きと社会情勢の変化が、その必要性を強く後押ししています。

アスベストによる健康被害が社会問題として顕在化して久しいですが、2020年代に入り、建築物の解体・改修等工事におけるアスベスト飛散防止対策が大幅に強化されました。これは、過去に建設された多くの建物が老朽化し、建て替えやリノベーションの時期を今迎えていることが背景にあります。

法改正として具体的には、解体・改修工事におけるアスベスト事前調査結果の報告義務化により、違反した場合の罰則が強化されました。また、宅地建物取引業法において、アスベスト調査に関する重要事項説明の義務も2006年に明確化されています。

こうした法的な規制強化に加え、メディアによる報道や市民の健康意識の高まりからも、不動産取引におけるアスベスト問題への注目度を高めています。もはやアスベスト問題は、一部の専門家や工事業者だけが知っていれば良い問題ではなく、不動産取引に携わる者もその知識と対応策を身につけるべき課題となっているのです。

参考URL: ・石綿総合情報ポータルサイト|改正ポイント ・国土交通省|宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について

アスベスト(石綿)とは何か

ではそもそもアスベスト(石綿)とは何か。 アスベストは、天然に産出する繊維状の鉱物で、多くの特長から「奇跡の鉱物」とも呼ばれ、かつては様々な製品に利用されていました。アスベストの具体的な種類やアスベストによる発症する病気等を別の記事にて詳しく解説しております。 基本的なアスベストの知識に関しましては、まずこちらの記事をご参考ください。

アスベスト(石綿)とは?危険性や健康被害、調査方法について

こちらの記事では、アスベストの種類や特長、そしてアスベストにより発症する病気や現在の使用状況等アスベストに関する基本的な知識を詳しく解説しております。

建築素材としてかつて大量に使用されていた天然鉱物のアスベスト(石綿)は、重篤な健康被害を引き起こす。アスベスト(石綿)は建築のどのような場所で多く使用されていたのか。

不動産会社に課せられるアスベスト関連の法的義務

不動産会社は、アスベストに関して顧客への単なる情報提供者にとどまらず法的義務も負っています。これらの義務を理解し遵守することは、顧客への適切なサービス提供と、自社のリスク回避のために不可欠です。ここでは、特に重要な法的義務について詳しく解説します。

宅地建物取引業法における重要事項説明義務

はじめに述べたように、宅地建物取引業法(宅建業法)において、アスベストに関する重要事項説明の義務が2006年に明確化されました。

宅建業法に基づくアスベスト調査に係る情報についての重要事項説明とは、不動産取引において顧客が契約の判断をする上で極めて重要な情報を提供するものです。 具体的に、アスベスト使用の有無に関する調査結果記録が保存されている際は、「その内容」として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所を顧客へ説明することとしています。

石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所を説明することとする。

引用:国土交通省|「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正新旧対照表

顧客への情報提供とリスク説明

調査結果の記録からアスベストが含有している物件の売買や賃貸借においては、宅建法に基づく重要事項説明義務を果たすだけでなく、顧客に対する正確かつ丁寧な情報提供とリスク説明が最も重要となります。アスベストがもたらす健康被害や将来的な除去等工事費用の負担の可能性等を具体的に伝えることで、顧客の理解と納得を得ることは欠かせません。 具体的には、以下の点を明確に説明する必要があります。

- アスベストの使用有無と種類、含有箇所

事前調査結果に基づき、どの建材に、どのような種類のアスベストが、どこに使用されているかを詳細に伝えます。 - アスベストの劣化状況と飛散リスク

現在の劣化状況や、地震や改修工事などによる飛散の可能性について説明します。 - 健康リスク

アスベストが引き起こす健康被害(中皮腫、肺がんなど)について過度な不安を煽ることがないように、しかしながらその危険性を正確に伝えます。 - 将来的なアスベストばく露対策の可能性

将来的な解体・改修工事の際に、アスベスト除去等の工事費用が発生する可能性や費用面について言及します。

アスベストが含まれている可能性のある物件も、法令上、売買することは可能です。 ただ、そういった物件を取り扱う際には多岐にわたる実務上の注意点が求められます。法的義務の遵守はもちろんのこと、顧客との信頼関係構築、そして将来的なトラブル回避のためにも、慎重かつ適切な対応を行うことが大切です。 そして、これらの情報は口頭だけでなく、書面(重要事項説明書への記載、別途資料の添付など)で提供することで、より顧客の理解や納得へ繋がり、後のトラブルを避けることが出来ます。

不動産会社にとって、アスベスト事前調査そのものは義務ではない?

では、アスベスト使用の有無に関する調査結果記録が“確認できなかった場合”はどうなるのでしょうか。結論、国土交通省のガイドラインから、「アスベストの使用の有無」についての調査そのものは宅建業者(不動産会社)には義務づけられておりません。 また、法改正の内容としても下記のように記されています。

本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。 なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。

引用:国土交通省|「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正新旧対照表

つまり、調査結果記録が確認できなかったからといって宅建業者(不動産会社)が自ら“調査や分析を行う必要はなく”、売主・所有者への確認(照会)をもって説明義務を果たすことができるのが実態です。

アスベスト調査の対応で“選ばれる会社”に

宅建業法では、たしかにアスベスト調査の実施義務はありません。

ですが、その上で“一歩踏み込んだ対応”ができるかどうかが、不動産会社としての顧客への安心・安全へ繋がり、他社との差を生むことにもなります。

アスベスト調査の対応で生じるメリット

現行制度上は「記録の有無を確認する」だけでも法的要件を満たすことができます。ただ、実務では生じるリスクが大きいため、調査対応を実施することで以下のようなメリットがあります。したがって、売主様に調査を促すことや仲介会社が任意で調査を実施することが増えています。

- 顧客の不安を招かずに対応可能

-

近年、顧客が「調査済み物件」かどうかを気にするようになってきています(特に法人・ファミリー・投資家など)。調査記録がなく調査もしていない場合は、アスベストに対する質問を受けても「知らない」「わからない」としか回答出来ず、顧客の不安を仰ぐことに繋がります。調査済もしくは実施することは顧客の安心材料となります。

- 契約後のリフォームや改修工事の際のトラブルを避ける

-

重要事項説明では“アスベスト調査記録なし”と言われ、入居後のリフォーム・リノベーション時にアスベストが発覚することもあります。調査されていなかったことで生じる不安や会社への信頼低下、結果的にクレームの火種ともなる可能性があります。調査済もしくは実施することは後のトラブルも避けることが出来ます。

- 「調査済みの物件」として差別化できる

-

「アスベスト調査済」という結果と内容まできちんと伝えることで、顧客にとっては“安心して選べる物件”のひとつの要素となり、顧客の健康や安全を確保できます。

不動産取引におけるアスベスト対応は、単なる法令遵守にとどまりません。 顧客が物件を選ぶ際に安心できる材料を提示し、契約後のトラブルを未然に防ぐための、信頼構築の大切なプロセスでもあります。

アスベスト調査会社との連携体制が、スピードと信頼の武器になる

ここまで見てきたように、宅建業法の改正により、不動産取引時におけるアスベスト調査の記録の確認と説明は、すべての宅建業者に求められる法的義務です。 そのような義務がある今、調査記録が「ない」物件についてどう対応するか?は、取引成立の明暗を分けることすらあります。 例えば、顧客から 「この物件、アスベストが含まれているか不安なので調査してもらえませんか?」 と依頼を受けた場合。 ― ここで重要になるのが、信頼できるアスベスト調査会社との連携体制です。 調査先との付き合いがない、調査対応時のフローが整っていない、見積もりの取得に時間がかかる…という状態では、対応に時間がかかり契約機会を逃したり、顧客の不信感にも繋がるリスクがあります。 一方、事前に調査会社との取引を確保し、すぐに相談・見積・調査手配が出来る体制を確保しておけば、即対応可能であり顧客へも明確な説明が可能です。 これは単に契約成立のスピード等の業務効率の話ではなく、“安心できる会社”として顧客の信頼を獲得する武器にもなり得るのです。 デイラボでは事前調査一式、採取、分析だけといった依頼もお受けすることが出来ますので、是非ご相談ください。その他アスベストに関しての初歩的な質問でも構いません。会社のアスベスト対策に関しての体制づくりも一からサポートいたします。 調査が必要になってから“探す”のではなく、いざというときにすぐ動ける体制を、ぜひ今のうちに整えておきませんか?

まとめ:アスベスト調査・採取・分析は信頼と実績のデイラボへ

本記事では、不動産会社の皆様が押さえておくべきアスベストの基礎知識から、宅建業法に基づく重要事項説明のポイント、調査未実施によるリスク、そして調査済み物件としての付加価値までを解説しました。

現行法では、アスベスト調査そのものは義務ではないものの、調査記録の有無を確認し、正確に説明する責任が宅建業者に課されています。また、顧客からの調査依頼や安心材料としての「調査済み」説明に対するニーズが高まっており、実務上は“調査を対応できる体制”を整えておくことが、信頼獲得やトラブル予防の鍵となります。

必要となってから慌てるのではなく、事前にいつでも対応できる体制を整えておきましょう。

デイラボでは、アスベストに関する事前調査・採取・分析の一括対応はもちろん、「調査もしくは分析だけ依頼したい」「調査の流れを知りたい」といった個別のご相談にも柔軟に対応しています。

体制構築の段階からでも丁寧にサポートいたしますので、アスベストに関してご相談・ご不明な点等ございましたら、お気軽に株式会社デイラボまでお問い合わせください。

TIPS「石綿とは?」

「石綿」とは「せきめん」「アスベスト」とも呼ばれており細長い形の天然の鉱物繊維である。

優れた特性を持っている反面、微細なものがいったん空気中に放出されると、消滅することなく長期浮遊し、人がそれを吸い込むと病気になる危険性が高まることから、石綿ばく露を防止することは極めて重要な課題となっている。

引用:建設業労働災害防止協会|石綿作業主任者技能講習テキスト

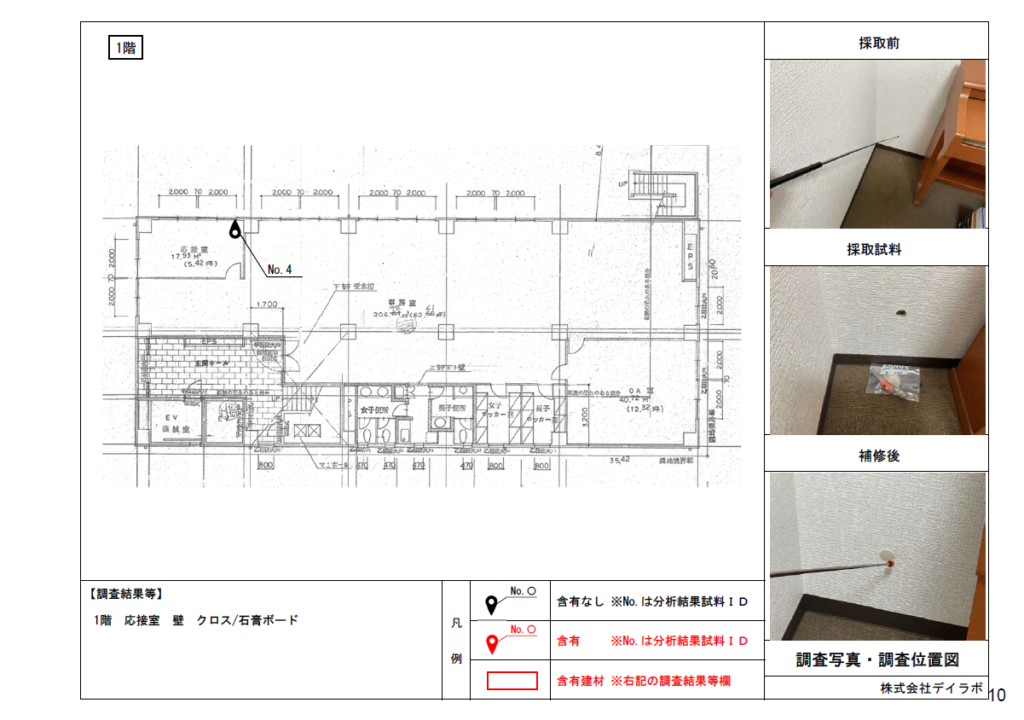

<調査結果報告書 サンプル>

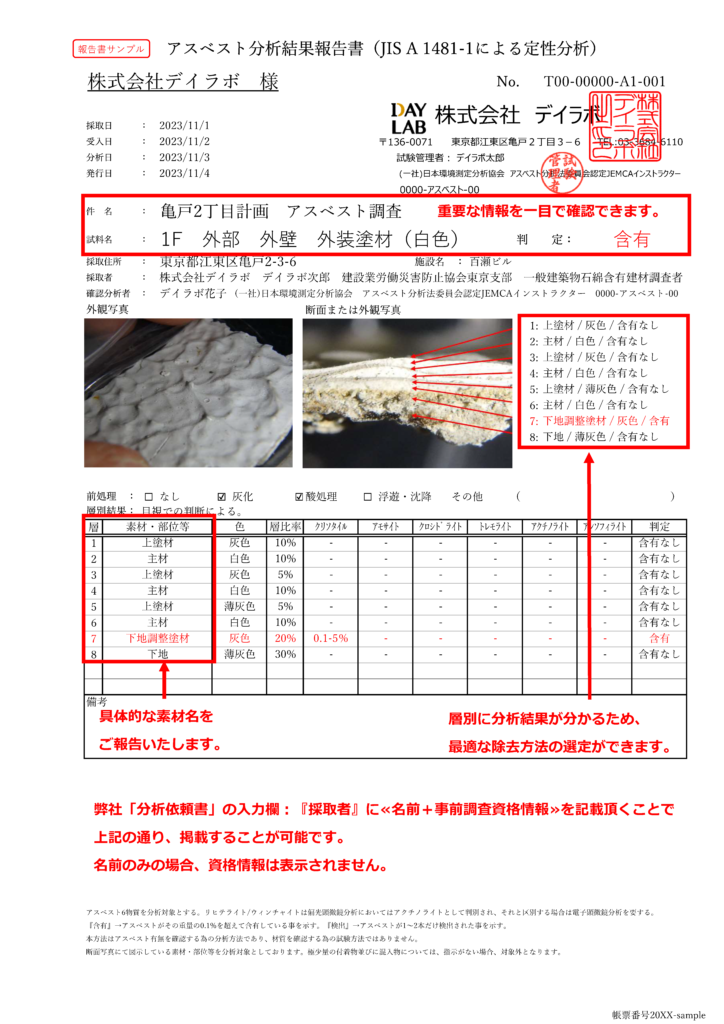

<分析結果報告書 サンプル>

また当社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。 1時間程度のお時間を頂き、法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/解体や修繕等の工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。 対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、全国どのエリアのお客様でもまずはお気軽にお問合せください。

また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。 ※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせいただければと思います。