【電気通信工事×アスベスト】事前調査の必要性をご存じですか?

本記事の要約

- 電気通信工事においてアスベスト事前調査が必要なケースは、“既存建物への穴あけ・切断等作業がある場合”や”アスベストの飛散性の高い建材の近傍で作業する場合”。

- アスベスト事前調査を怠ると、法律違反による罰則や、作業員や周辺住民の健康被害といった深刻なリスクがあり、十分な対策を講じずに工事が中断する事例や施設の利用者へ大きな影響を与えた事例も。

- 「みなし判定」は、あくまで分析調査を省略できるものであって「書面調査/目視調査」「調査結果報告書の作成/届出」その他、必要な措置を簡略化できるものではない。

- 採取・分析、みなし判定でそれぞれ発生する費用は、「アスベスト含有の確率」から対応を選択する形がベスト。アスベスト含有の確率が低いにも関わらずみなし判定として扱ってしまうと、コスト効率は悪くなる可能性が高い。

- 適切な対策を選択するにあたって、質問・相談、調査・分析の依頼は実績や信頼性のあるデイラボへ。

目次

- 1. 「成長傾向」にある電気通信工事📡

- 2. 電気通信工事でアスベスト事前調査が必要なケース

- 2.1. 法的に義務化されたアスベスト事前調査

- 2.2. 既存建築物や建築材料への穴あけ・切断等の作業がある場合

- 3. 電気通信工事においてアスベスト事前調査や飛散防止対策を怠った際のリスク

- 3.1. 事前調査や飛散防止対策を怠ることで生じる様々なリスク

- 3.2. 実際に起きたアスベスト飛散トラブル

- 4. アスベスト「分析調査」か「みなし対応」か?違いとコストの実情

- 4.1. 「みなし判定」として対応する場合に追加で必要となる作業

- 4.2. 「みなし判定」ではなく「分析」を推奨する理由①

- 4.3. 「みなし判定」ではなく「分析」を推奨する理由②

- 5. まとめ:アスベスト調査・採取・分析は信頼と実績のデイラボへ

電気通信工事に関わる皆様、

適切なアスベスト対策は出来ていますでしょうか?

電動工具を使用して穴あけ等の作業がある場合等電気通信工事においてもアスベスト対策が必要となるケースがあり、その場合は工事前に適切なアスベスト事前調査を行わなければなりません。

本記事では、電気通信工事におけるアスベスト事前調査の必要性、実例を交えながら十分なアスベスト対策を講じなかった場合の罰則やその他の生じるリスクまで分かりやすく解説していきます。また、アスベスト調査が必要な場合の「みなし判定」についても実際の費用感など詳しく説明します。

本記事を読めば、電気通信工事におけるアスベスト対策の全体像を把握し、安全かつ法令遵守の工事を実現するための知識を得ることができます。是非最後までご確認ください。

「成長傾向」にある電気通信工事📡

近年、電気通信工事の需要は着実に増加傾向にあります。

社会全体のデジタル化やリモートワークの定着、さらには5G・IoT・スマートシティ構想の進展に伴い、通信インフラの整備が全国的に活発化しているためです。

中でも、以下のような工事のニーズが高まっています。

・オフィスや商業施設、工場内等でのアクセスポイント設置工事

・集合住宅や商業施設における通信配線(LAN・光ファイバー)の敷設工事

・地方自治体による防災無線やCCTVカメラの通信工事

・通信キャリアによる5G基地局の増設や移設

・学校や行政施設等における通信設備の更新工事や新規設置工事

これらの工事では、必要な設備の取り付けに伴い、壁や天井への穴あけ作業等の建材加工を行うケースも多く、従来以上の技術力と安全対策が求められています。

そして、安全対策の中の一つとしてアスベスト対策が必要です。

最近ではアスベストに関する法令の周知が進み、発注者の方からも適切な処理を行うよう求められる声が増えてきている、といったお話も弊社に届いております。これまで「電気通信工事=アスベストとは無関係」と思われがちでしたが、法改正が施工された2021年以降、その認識は大きく変わりつつあります。

電気通信工事でアスベスト事前調査が必要なケース

ここでは、電気通信工事においてアスベスト事前調査が必要なケースを説明します。事前調査を怠ると健康被害や法令違反等のリスクを招くため、通信工事業者も十分な注意と知識が必要です。

法的に義務化されたアスベスト事前調査

2021年4月、厚生労働省が定める「石綿障害予防規則」の施工により、解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行うことが義務化されました。 電気通信設備工事においても、建材を破壊・加工する作業があれば例外ではなく、国土交通省の電気通信設備工事仕様書へも下記のように明確な記載がされております。

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。

引用:国土交通省 大臣官房 技術調査課 電気通信室|電気通信設備工事共通仕様書

この調査は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件を満たす者が実施しなければならず、工事責任者であっても調査者資格がない場合は自己判断で省略することは法令違反となるおそれがあります。 また、一定規模以上の工事等の場合は労働基準監督署への電子報告も義務づけられており、コンプライアンス体制の整備も企業に求められています。 参考URL:石綿総合情報ポータルサイト

既存建築物や建築材料への穴あけ・切断等の作業がある場合

電気通信工事においてアスベスト事前調査が必要なケースは、“既存建築物への穴あけ・切断等作業がある場合”です。

アンテナやアクセスポイントの設置、通信配線(LAN・光ファイバー)の敷設工事、機器設置に伴う壁面・天井への穴あけ、コア抜き等、これらの作業は、建物の仕上げ材や下地材に直接手を加えることになり、アスベストを含む建材に接触するリスクが生じます。

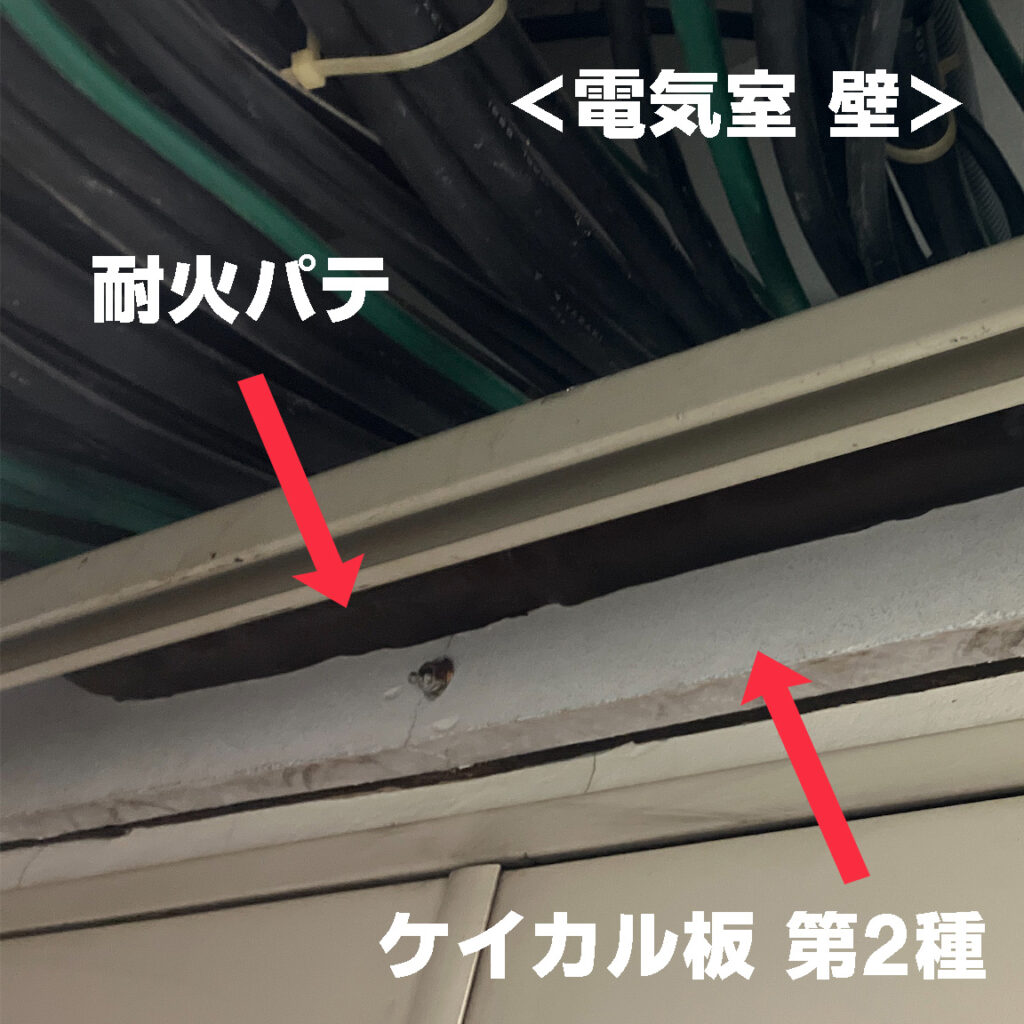

調査対象箇所の例として、下記写真の2か所は見落とされる場合がございます。特にけい酸カルシウム板(ケイカル板)第2種はレベル2建材のため飛散性も危惧されます。

<調査対象箇所 例>

また、吹付材・断熱材等(レベル1,2)が建築物躯体(鉄骨部等)に施工されている建築物において、その近傍で作業を行う場合も要注意です。主に天井裏での敷設作業などが該当しますが、“アスベストの飛散性の高い建材の近傍で作業する場合”もアスベストの事前調査が必要です。

特に、築年数が経過している建物やアスベストの使用が多かった1950年代~2000年代前半に建てられた建物には、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高く、事前調査を行わずに作業を進めることは非常に危険です。

アスベスト繊維は非常に細かく空気中に浮遊しやすいため、作業員だけでなく周囲の住民や環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、工事に先立つアスベスト事前調査は、作業の安全性と地域住民の安心を守る第一歩となります。

電気通信工事においてアスベスト事前調査や飛散防止対策を怠った際のリスク

電気通信工事においてアスベスト事前調査を怠ると、法律違反による罰則や作業員や周辺住民の健康被害等といった深刻なリスクがあります。 また、事前調査を踏まえても十分な対策を講じなかったことで、工事が中断する事例や施設の利用者に大きな影響を与えた事例もございます。 当セクションを通じてアスベスト事前調査や飛散防止対策の怠りによって招く事態を把握し、重要性を理解しましょう。

事前調査や飛散防止対策を怠ることで生じる様々なリスク

- 法律違反による罰則

労働安全衛生法や石綿障害予防規則に違反することとなり、行政指導、業務停止、最大50万円以下の罰金といった法的制裁の対象になります。 - 健康被害と損害賠償リスク

アスベストは吸引することによって肺がんや中皮腫などを引き起こす恐れがあり、飛散すれば作業員や周辺住民の健康を損なう重大な被害に発展します。 - 会社の信用失墜と取引停止

法令違反が発覚すれば取引先からの信頼を失い、取引解除や入札資格の停止など企業経営に直結するリスクを招きます。 - メディア報道とイメージ悪化

起こった事例が報道機関やSNSで取り上げられてしまった際には、企業ブランドへの深刻なダメージとなることも避けられません。

事前調査や飛散防止対策を怠ることで生じる代償は、調査費用をはるかに上回るものであり、法令遵守と安全対策は「コスト」ではなく「企業を守るための投資」として捉えるべきです。

実際に起きたアスベスト飛散トラブル

2024年、新潟市内の保育園で通信機器の設置工事において、十分なアスベスト対策を行わずに作業が進められた結果、アスベストを含む可能性のある建材を破損し、粉じんが飛散する事故が発生しました。 事故の経緯は以下となります。

参考資料:市立保育園構内情報通信網設備整備工事におけるアスベスト飛散のおそれについて(お知らせ)

本来であれば、建材の破壊・加工を伴う作業に先立って、アスベストの事前調査を基にアスベストに対して十分な飛散防止対策をすることが法令で義務付けられています。しかしこの現場では、十分な対策を講じなかったことが原因で、アスベスト飛散という深刻な事態を招いた形となりました。

近隣住民からは健康被害への不安の声も上がり、報道によって社会的にも大きな注目を集めたこの事案は、通信工事においても適切なアスベスト飛散防止対策が欠かせないことを明確に示す象徴的な事例といえます。

アスベスト「分析調査」か「みなし対応」か?違いとコストの実情

電気通信工事において「みなし判定」をしてアスベスト対策を進める方も多いかもしれません。「みなし判定」とは、対象の建材に対して採取・分析をせずに「アスベストが入っているものとして扱う」ことが出来る判定です。

アスベスト含有のあり/なしをはっきりと判断するには、デイラボのようなアスベスト分析の専門機関に分析を依頼する必要があります。一方で、分析を行わずアスベスト含有しているものとして扱う方式をみなし判定と言います。

「みなし判定」での事前調査を進める方法は、一見手間を省けるように見えるかもしれません。費用の削減や工期短縮に繋がる場合もありますが、必要な措置を簡略化出来るものではないので注意が必要です。

前項で述べたように、十分なアスベスト対策を行わないことで深刻な事態を招いてしまうことを忘れずに対応しましょう。

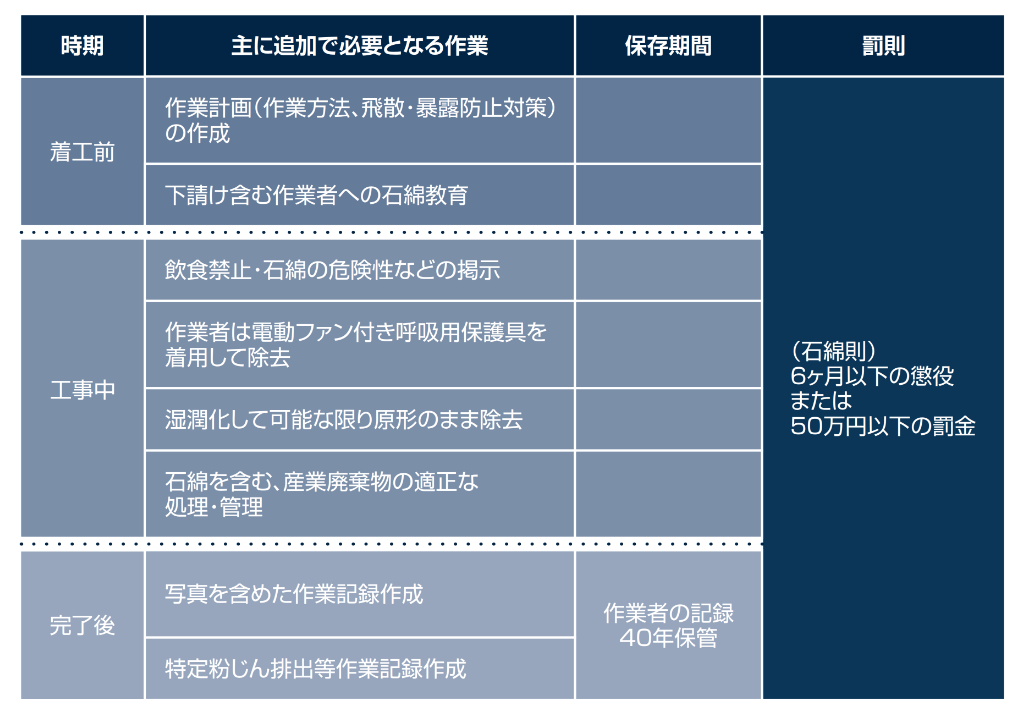

「みなし判定」として対応する場合に追加で必要となる作業

みなし判定は、「アスベストが含有している」として対象建材を扱うため、除去等工事に伴う作業計画や記録の作成等の作業、それに伴う労務コストも必要となります。

下記がみなし判定として対応した場合に追加で必要となる作業です。

※みなし判定を用いた場合でも、事前調査結果報告書の作成・保管や行政への調査結果報告など必要となる措置は全て実施する必要がございます。

みなし判定は、あくまで分析調査を省略できるものであって、「書面調査/目視調査」「調査結果報告書の作成/届出」その他、必要な措置を簡略化できるものではありません。 建築物に適した保守保全計画や工事計画が必要で、オーナー様・工事発注者様の視点だけではなく、工事作業に従事される方・工事周辺環境への配慮が重要になります。 みなし判定の誤った認識により行政指導・罰則を受けないよう適切な対策工事を実施すべきだということを認識しておきましょう。

「みなし判定」ではなく「分析」を推奨する理由①

「採取・分析調査」もしくは「みなし判定」でそれぞれ発生する費用について考えていきます。

結論から申し上げると、「アスベスト含有の確率」から対応を選択する形がベストとなります。

まず、大枠でアスベストの有無と対象方法で以下のパターンに分類します。

※レベル3建材を解体・改修工事する場合

前提として、一般的には「処分費用>採取・分析費用」となるため、アスベスト含有の確率を全く考慮しなければ、分析を行った方が安価に対応できます。

- 【アスベスト含有の確率「高い」×分析】:A

-

アスベスト含有の確率が高い建材で採取・分析を行い、結果含有していた場合は更に処分も必要となるため、トータル費用は高額となる。

- 【アスベスト含有の確率「高い」×みなし判定】:B

-

アスベスト含有の確率が高い建材でみなし判定とし採取・分析費用を圧縮するという対応は、有効と言える。

- 【アスベスト含有の確率「低い」×分析】:C

-

アスベスト含有の確率が低い建材で採取・分析を行うことは結果的に安価に対応できるケースが多い。

- 【アスベスト含有の確率「低い」×みなし判定】:D

-

アスベスト含有の確率が低いにも関わらずみなし判定として扱ってしまうとコスト効率は悪くなる可能性が高い。 更に、昨今レベル3建材が大量にみなし判定され、アスベスト処分場がひっ迫することで処分費用が高騰すると予測しており、パターンDの選択には注意が必要。

ではここで、パターンC・Dの根拠づけとして“分析を依頼した中で、実際にどれくらいの確率で含有となっているのか”見ていきましょう。 弊社の過去実績(2025年5月現在)としては、全依頼中2~3割程度が含有であり、残りの7~8割については非含有という結果になっております。(※建材の種類によっては非含有の割合が更に上がるもの(石膏ボード等)も有り) 上記から、アスベスト含有の確率が低い建材に関しては特に分析調査を行うことを推奨いたします。そうすることで「みなし」によって生じるアスベスト除去費用・産廃費用等の「見えるコスト」、アスベスト対策を含む作業計画・作業記録の作成や保管などの「見えないコスト」を、少しの手間をかけることで抑えることができます。また、トータルコストの削減だけではなく、従業員の作業負担を軽減することで事業の効率化を図ることができます。

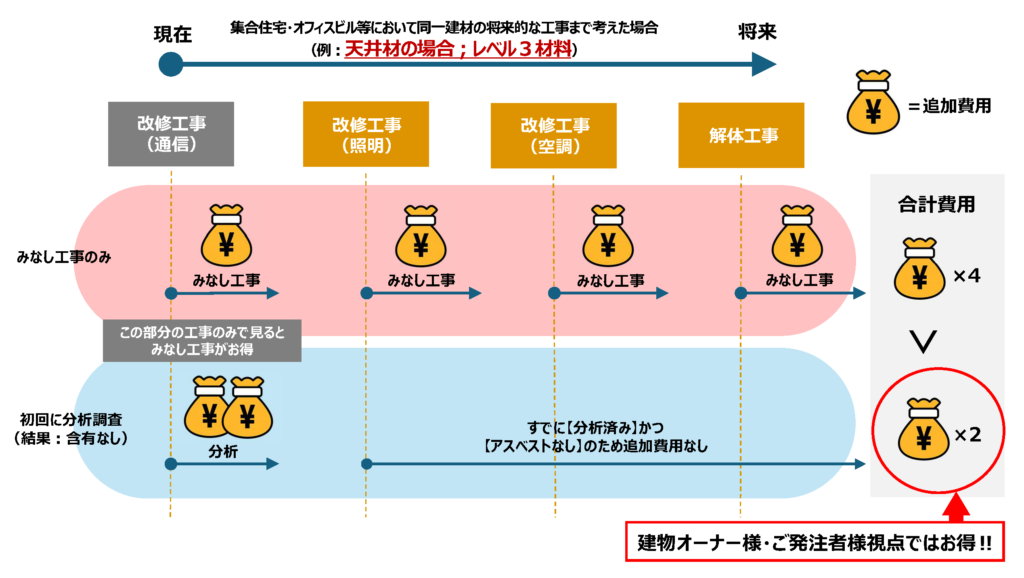

「みなし判定」ではなく「分析」を推奨する理由②

アスベスト分析の結果、弊社の実績上7~8割は非含有であることを説明しましたが、それに加えて長期的なコストを考えた際にも費用を抑えることが出来るメリットがあります。 下記の図表では、集合住宅やオフィスビル等において同一建材の将来的な工事まで考えた場合の合計費用に関して、「みなし判定」で工事を進めた場合と分析調査を行った場合それぞれを表しています。

例えば、はじめに通信工事を行う際に分析調査を行い非含有の結果が出た場合、その後の他の工事や違う棟等における同一建材の通信工事は、すでに【分析済み】かつ【アスベストなし】のため、追加費用はなしとなります。

このように最初からアスベスト分析を行うことで、将来的に再調査を行う必要がなくなり、思わぬ追加コストが発生することを避けることが出来ます。これは建物のオーナー様やご発注者様視点で見ると非常にお得かと思います。

デイラボでは、初回の工事時に徹底したアスベスト分析を行い、「みなし判定」を避けることで、次回の改修時にも再調査の手間を省き、長期的に安全で効率的な工事をサポートいたします。

ここまでの内容を踏まえて、皆様の状況に応じた最適な対応をご選択いただければと思います。

デイラボではみなし判定の場合に実際にかかるコストを試算できるシステムも構築しております。みなし判定をした方が良いのかどうか判断に迷われる場合も是非お気軽にご相談ください。

まとめ:アスベスト調査・採取・分析は信頼と実績のデイラボへ

本記事では電気通信工事におけるアスベスト対策の必要性を説明してきました。 電気通信工事において“既存建物への穴あけ・切断等作業がある場合”や“アスベストの飛散性の高い建材の近傍で作業する場合”は、アスベスト調査が必須です。実際に過去には、十分な対策を講じなかったことで工事が中断する事例や施設の利用者も大きな影響を影響を与えた事例もございます。当事者自身の健康被害リスクは勿論、労働安全衛生法や石綿障害予防規則違反による罰則、そして作業員や周辺住民の健康被害という重大なリスクを負うことになりますので適切なアスベスト対策を行いましょう。 また、「みなし判定」で進めることを容易に思わず、状況に合う最適な対応を選択しましょう。 弊社では事前調査一式、採取、分析だけといった依頼もお受けすることが出来ますので、是非ご相談ください。その他アスベストに関して初歩的な質問でも構いません。会社のアスベスト対策に関しての体制づくりも一からサポートいたします。 ご相談・ご不明な点等ございましたら、お気軽に株式会社デイラボまでお問い合わせください。

TIPS「石綿とは?」

「石綿」とは「せきめん」「アスベスト」とも呼ばれており細長い形の天然の鉱物繊維である。

優れた特性を持っている反面、微細なものがいったん空気中に放出されると、消滅することなく長期浮遊し、人がそれを吸い込むと病気になる危険性が高まることから、石綿ばく露を防止することは極めて重要な課題となっている。

引用:建設業労働災害防止協会|石綿作業主任者技能講習テキスト

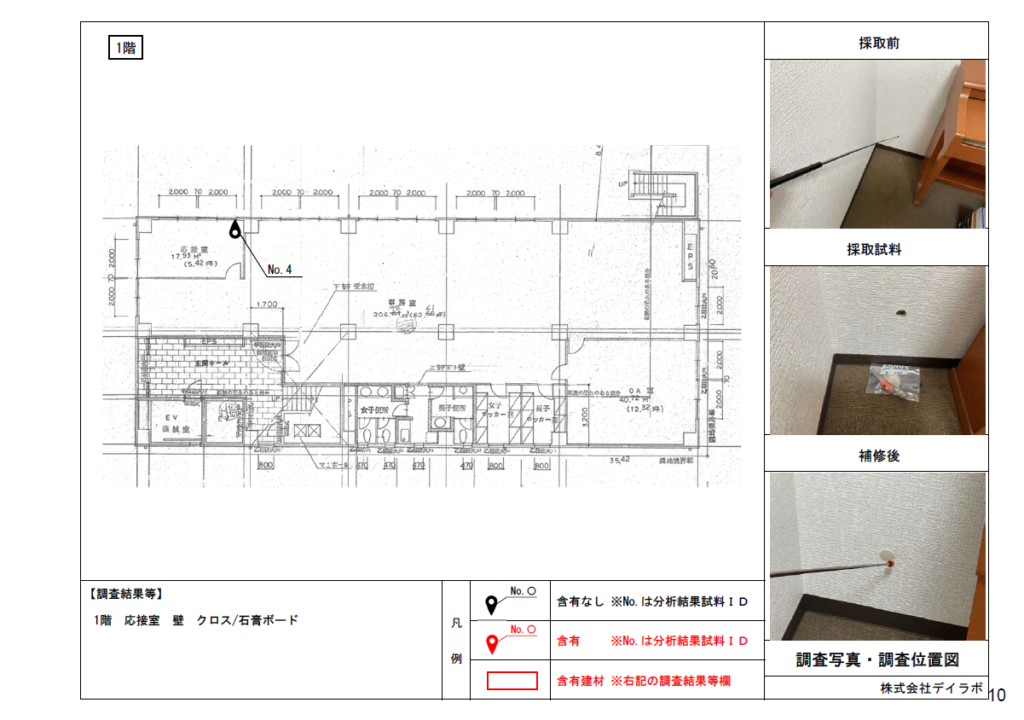

<調査結果報告書 サンプル>

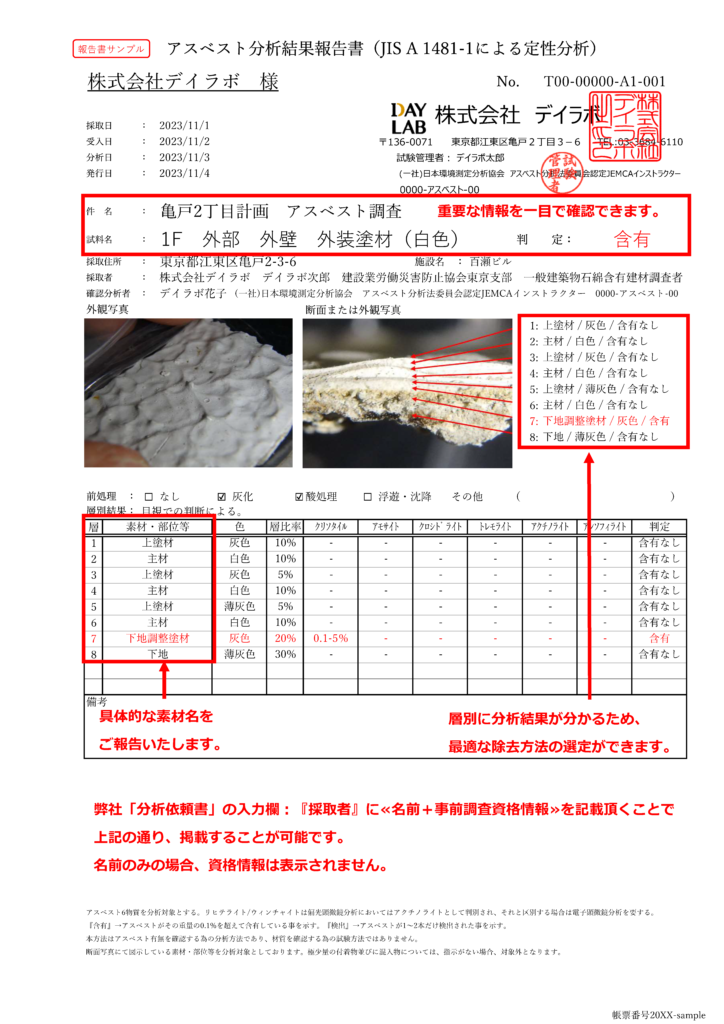

<分析結果報告書 サンプル>

また当社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。 1時間程度のお時間を頂き、法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/解体や修繕等の工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。 対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、全国どのエリアのお客様でもまずはお気軽にお問合せください。

また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。 ※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせいただければと思います。