本記事の要約

- 工事におけるアスベストの事前調査は法律で定められた義務であり、一部の例外を除いて必須である

- アスベストの調査が不要なのは、アスベストの飛散リスクがない条件を満たす場合である

- アスベストの調査が不要な条件を満たすのは現実的にはごく一部のケースである

- アスベストの分析が必要な場合、主流なのはJIS A 1481-1による分析

建築物等の解体・改造・補修の際、全ての工事において事前調査が義務付けられています。

更に、以下の条件の場合は調査結果の報告義務が発生します。

- 解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事

- 請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改造・補修工事

上記の条件未満の場合でも、アスベスト事前調査は行わなければなりません。アスベスト事前調査はすべての工事が対象となります。

あくまで、この条件は届出を出すか否かの基準となります。届出要件未満の場合でもアスベスト事前調査を実施し、調査結果報告書を作成する必要があります。さらに、報告書作成後の調査結果の発注者への説明/調査結果の掲示/調査結果報告書の現場への備え付けなどを行う必要がございます。

但し、一部の例外ではアスベストの事前調査が不要になるケースがあります。

では、アスベストの事前調査が不要な「一部の例外」とは具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか?

結論としてはアスベストの事前調査が不要なのはアスベストの飛散リスクがないことが明らかなケースですが、実際には当てはまるケースは例外的です。

本記事ではアスベストの事前調査が不要な例外的なケースについて、調査が必要ない理由も法改正の趣旨と照らし合わせて解説します。

現在計画されている工事、今後対応する工事が事前調査不要な例外にあたるか判断の指標がわかるので、ぜひご一読ください。

目次

法律で義務化されているアスベストの事前調査とは?

アスベストの事前調査とは大気汚染防止法および石綿障害予防規則に定められた、建物の解体・改造・補修の工事に伴い求められる義務です。 令和2年より事前調査が法定化され、令和4年4月1日からは調査後、一定の規模以上の工事についてはアスベストの有無にかかわらず調査結果の報告が義務化されました。さらに令和5年10月1日以降は有資格者による事前調査が必須とされています。 このように、アスベストの事前調査に関する法規制は年々強まっていることがわかります。 参考:厚労省 石綿情報ポータルサイト

アスベストの事前調査が不要な場合

アスベストの事前調査が不要なケースは大まかに分けると「素材にアスベストが含まれていない場合」「アスベストが飛散するリスクがない場合」の2通りです。 石綿含有建材の処理については以下のリンクをご参照ください。 環境省:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル さらに細分化すると以下のケースに分けられます。

素材に明らかにアスベストが含まれていないケース

木材・金属・石・ガラスなどのみで構成される建材を対象とした工事の場合は、素材にアスベストが含まれていないことが明白であるため事前調査は不要とされます。 また、畳・電球などの除去作業においても、素材そのものにアスベストが含まれていないことが明白であるため事前調査は不要です。ただし、除去作業において周囲の素材を損傷する可能性がある場合については例外には当たらず事前調査が求められます。

材料に極めて軽微な損傷しか与えないケース

釘抜き・釘打ち等、材料に対して極めて軽微な損傷しか与えないケースでは作業に伴いアスベストが飛散するリスクがないため、事前調査は求められません。 具体的には釘抜きだけで完了する解体作業や、釘打ちで完了する改修工事などがこれに該当します。 ただし、電動工具を用いて材料に穴をあける場合は該当しません。

塗装や材料の追加のみを行うケース

現在の塗装の上から重ねて塗装を行う場合や、材料を単に追加するのみの場合、既存の材料を損傷しアスベストを飛散させるリスクがないため事前調査は不要です。

ただし、塗装に際し既存の塗装を剥がす・塗装の際に外壁面にアンカーを打つなど、少しでもアスベスト飛散のリスクがある工程を挟む場合には条件に当てはまらないためご注意ください。

現地調査が必要な場合に求められる分析方法

大気汚染防止法に定められた事前調査(もしくは現地調査)が「不要」な例外的なケースについて解説しましたが、実際には多くのケースでは事前調査としての現地調査・分析が必要です。

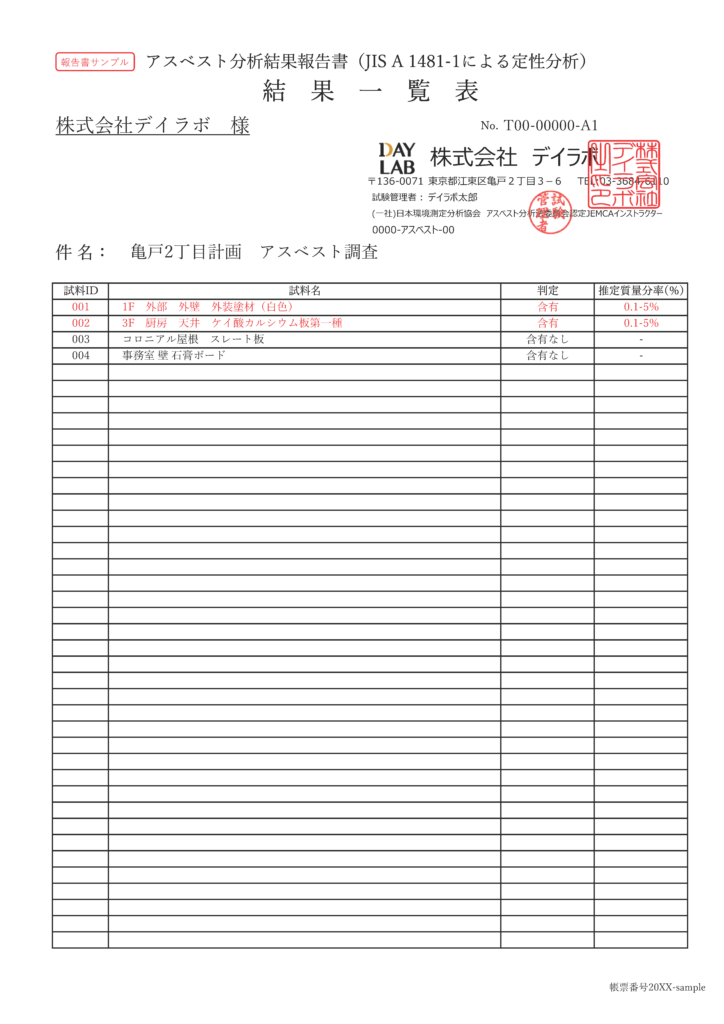

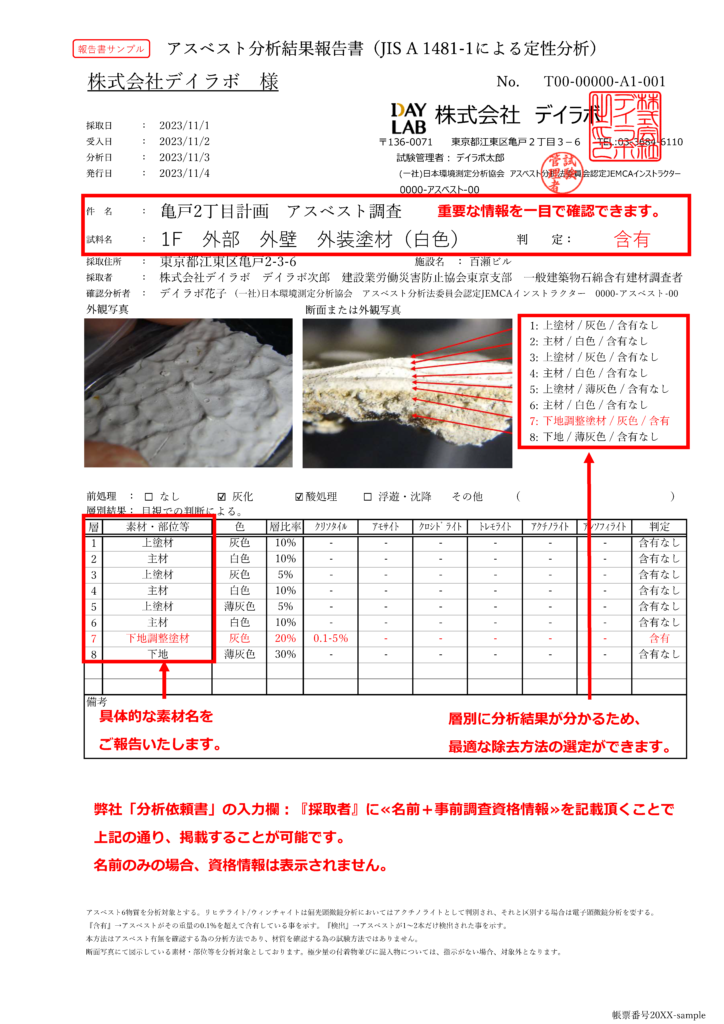

アスベストの分析には「定性分析」「定量分析」の2通りがあり、定性分析の実施は法律で義務化されています。(仮にアスベストが検出されても定量分析は義務としては求められません)

・定性分析:アスベストの有無、有りの場合はその種類を確認するための分析

・定量分析:アスベストが具体的な含有比率を確認するための分析

また、分析の手法としては「JIS A 1481群」という規格に分類される5種類(JIS A 1481-1~JIS A 1481-5)の中から行う必要があり、うち定性分析に該当するのはJIS A 1481-1(以下JIS-1)、およびJIS A 1481-2(以下JIS-2)の2種類のみです。したがって、アスベストの分析においてはJIS-1、JIS-2いずれかの分析を行うことが必須と言えます。

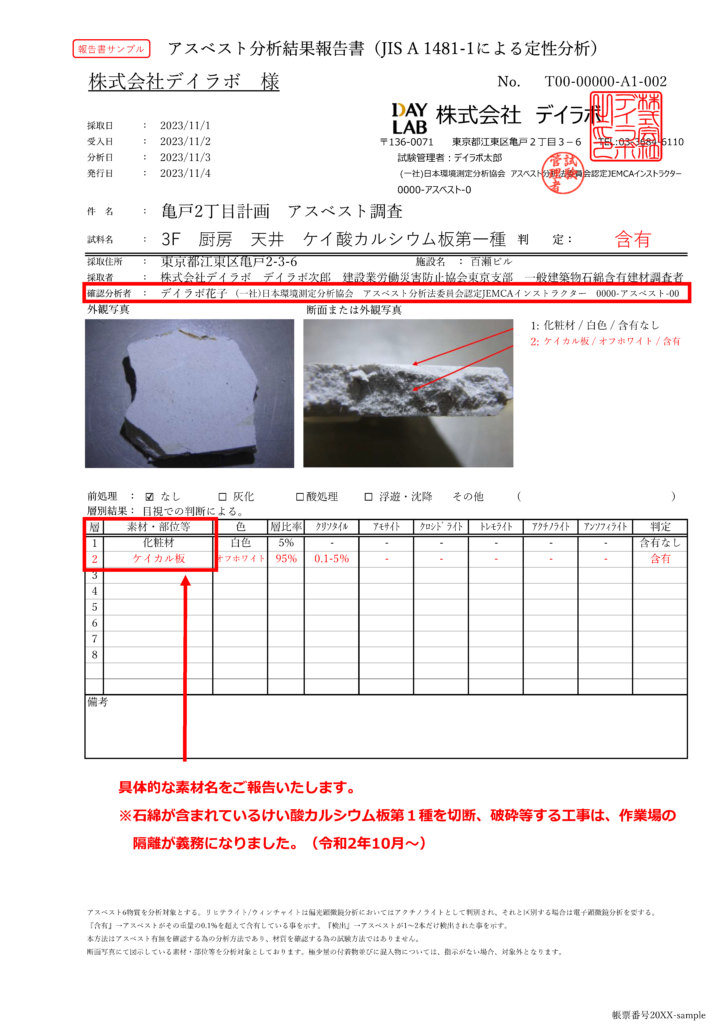

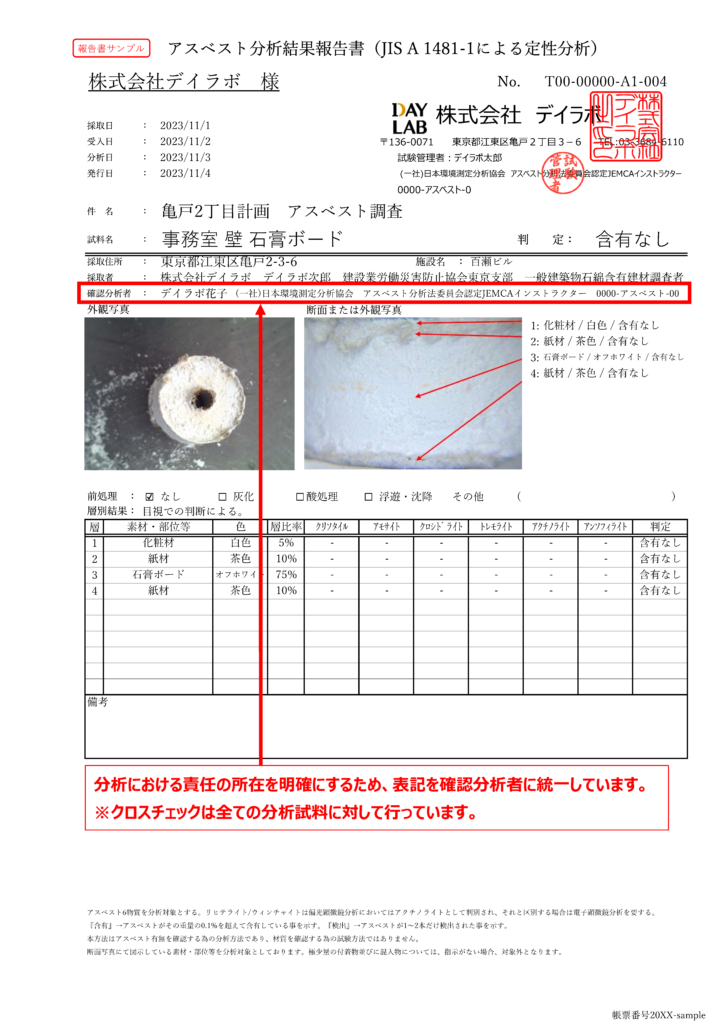

そして、アスベストの事前調査の分析として現場では大半のケースでJIS-1が用いられます。JIS-1は分析対象が層状である場合、層ごとにアスベストの有無を判定できるため、層別の識別が困難なJIS-2と比較し、アスベストが検出された場合に層ごとに適切な対策を講じることが容易です。

安全への配慮からもJIS-1を選択するのが好ましいと言えるでしょう。

現在、デイラボにご依頼いただいている事例も実に98.4%がJIS-1での分析です。

また、新規の資格取得者の人数から見ても今後の分析手法の主流はJIS-1である傾向に変化がないことが予測されます。

まとめ:事前調査が不要なケースは例外的

大気汚染防止法に定められた、建築物等の解体・改造・補修におけるアスベストの事前調査が不要なケースは全体でみると例外的ではありますが、以下のようなケースが該当します。

- 素材に明らかにアスベストが含まれていない

- 釘抜き・釘打ち等、材料に極めて軽微な損傷しか与えない

- 塗装や材料の追加のみを行う

いずれかの条件に当てはまる可能性がある場合、現地調査が免除される可能性がありますので確認してみてください。

アスベストの分析はデイラボへ

アスベスト分析調査は、スピード・質の両面から顧客に高く評価されているデイラボにぜひご相談ください。 デイラボでは、業界最高クラスの高性能機器を用い、2名以上の資格者がクロス分析で行なった高精度な分析を実施。JIS-1の手法を用いるため、層別の石綿の含有有無が確認できます。 分析レポート(メールにて送付)は試料の外観写真・検体の断面写真・層別の分析結果を1枚にまとめた非常にわかりやすい形で提示できることも大きな特徴です。 これまで50,000検体以上の分析を行い、お客様から満足のお声を頂いています。さらに、社外の資格制度とは別に、デイラボでは社内独自の分析技術者の資格制度を別途設け、技術向上に向けたミーティングを定期的に実施するなど、すべての分析員が高い技術水準を維持できるように、日夜研鑽をしております。分析の品質については多くのお客様よりご評価をいただいております。 また、急に分析が必要になり、通常の分析では工期が間に合わないなどの問題にも対応が可能です。デイラボでは24時間で結果報告書を納品する「1DAYプラン」に加え、コストを抑えた「Lプラン」等、お客様のニーズに合わせたメニューを提供いたします。

アスベスト分析なら顧客満足度も高く、スピーディーさをお約束するデイラボにぜひご相談ください。

弊社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。 1時間程度のお時間を頂き、今回の法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。 対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。

また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。 ※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせ頂ければと思います。